|

Stephan Herbert Fuchs |

|

|

ARCHIV:

ARTIKEL

Kirche

FOTOS

SPEZIAL

|

Leise Töne von der Grünen Insel / Andy Lang und Friends entführten beim Goldkronacher Kultursommer in irische Klangwelten

Andy Lang ist Sänger, Musiker, Prediger, Pilger und einer der bekanntesten Harfenisten Deutschlands. Diesmal hatte er mit der Cellistin und Flötistin Sibylle Friz und dem Bassisten Wolfgang Riess zwei Freunde und Kollegen mitgebracht, die zusammen ein kongeniales Trio bildeten. Zusammen entführten sie die Zuhörer in der evangelischen Stadtkirche in Goldkronach mit Liedern der Sehnsucht in irische Klangweiten. Nachdenken, in sich gehen und dankbar zu sein, das sind die Botschaften, die Andy Lang übermitteln möchte. Das Medium dazu sind die so typischen Balladen der irischen Insel, für die der Musiker eine tiefe Leidenschaft entwickelt hat. Diese Leidenschaft hat Andy Lang längst zum Beruf gemacht. Auch wenn sein Beruf eigentlich der des Pfarrers ist, so sind die keltischen Klangwelten längst zu seiner Berufung geworden.

Mit dabei ist diesmal Sibylle Friz, die mit der Flöte wundervoll ausmusizierte Verzierungen in die Kompositionen einbaut, die mit dem Cello aber auch gerne die großen Melodiebögen aufnimmt. Ihr Spiel bildet die ideale Ergänzung zu Andy Langs klugen Arrangements. Für die tragfähige Basis der Stücke sorgt Wolfgang Riess an der Bassgitarre als eine Art Fundament, auf dem sich die Kompositionen aufbauen.

„Uns alle eint diese Sehnsucht ein Konzert mit allen Sinnen zu genießen“, sagte der Vorsitzende des Kulturforums Hartmut Koschyk zu Beginn des Abends und ihm war die Zustimmung aller Zuhörer sicher. Auch wenn es noch immer Einschränkungen gebe, so gehe doch nicht über ein hochkarätiges Konzert in einer so wunderschönen Kirche. „Alles andere sind eben nur halbe Sachen.“ Bilder: Andy Lang, Sibylle Friz und Wolfgang Riess in der Goldkronacher Stadtkirche.

Brückenbauerin und Europas Heilige / Goldkronach gedenkt der Heiligen Hedwig von Schlesien

Die feierliche Andacht in St. Michael gestaltete Domkapitular Dr. Joseph Zerndl, früherer leitender Pfarrer im Dekanat Bayreuth und der Pfarrei St. Hedwig. Die musikalische Ausgestaltung hatte die Wallfahrtskapelle der Wiesenttaler Blechbläser unter der Leitung von Harald Hirsch übernommen. Sie spielten unter anderem das Hedwigs-Lied „Jetzt Christen stimmet an“ aus dem Oppelner Gesangbuch.

Die Heilige Hedwig von Schlesien, nach ihrem Geburtsort am Ammeersee auch Hedwig von Andechs genannt, steht nicht nur für die Versöhnung von Polen und Deutschen, sie steht für ein gemeinsames Europa und ist als Symbolfigur für die ganze Welt von Bedeutung. Hedwig wurde im Kloster der Benediktinerinnen von Kitzingen erzogen und im Alter von zwölf Jahren mit Herzog Heinrich von Schlesien, später auch Herzog von Polen, verheiratet. Ihrer Ehe entstammten sieben Kinder. Hedwig und Heinrich förderten die Vertiefung des christlichen Glaubens und die kulturelle Entwicklung Schlesiens. 1202 gründeten sie die Zisterzienserinnen-Abtei in Trebnitz.

Die Heilige Hedwig sei eine große Brückenbauerin innerhalb der menschlichen Gemeinschaft aber auch zwischen dem deutschen und polnischen Volk, so Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums, das seinen Sitz auf Schloss Goldkronach hat. Damit sei die Heilige Hedwig auch heute noch ein leuchtendes Vorbild. Bilder:

Humboldt-Rose für Humboldt-Schule / Die Realschule widmet dem Naturforscher und Universalgelehrten ein ganzes Rosenbeet

Einen besseren Platz als den Pausenhof der nach dem Universalgenie benannten Schule könnte es kaum geben, waren sich alle Beteiligten einig. Die Rose soll vor allem auch dazu beitragen, Alexander von Humboldt neben Richard Wagner, Franz Liszt und der Markgräfin Wilhelmine mehr im Bewusstsein der Stadt zu verankern. Immerhin hatte der große Naturforscher und berühmte Universalgelehrte während seiner fränkischen Jahre von 1792 bis 1796 auch einen Großteil seiner Zeit in Bayreuth verbracht. Viele seiner Briefe tragen die Stadt Bayreuth als Ortsangabe, seine Wirkungsstätte wird in einem Seitenflügel des markgräflichen Alten Schlosses angegeben. Dort hat heute passenderweise das Bergamt seinen Sitz. Bayreuth habe sicherlich auch von Humboldt profitiert, sagte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. Er bezeichnete Alexander von Humboldt als einen der ganz großen Wissenschaftler und sagte seine weitere Unterstützung zu. Die aus der renommiertesten deutschen Rosenschule W. Kordes´ Söhne im norddeutschen Pinneberg stammenden Neuzüchtung hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im August 2018 in Goldkronach getauft. Dort hat nicht nur das Alexander-von-Humboldt-Kulturforum seinen Sitz, in Goldkronach verbrachte Alexander von Humboldt von 1792 an fünf Jahre seines Lebens, um den damaligen Bergbau wieder auf Vordermann zu bringen. Bei der Pflanzung in Bayreuth stellte Kulturforumsvorsitzender Koschyk ganz heraus, dass die Humboldt-Rose keine opulente Edelrose, sondern eine naturnahe und insektenfreundlich Kleinstrauchrose ist. Deshalb passe sie in herausragender Art und Weise zu dem großen Naturforscher. Die Rose blühe rot mit einfachen Blüten, die in reichen Dolden erscheinen. Um Alexander von Humboldt weiter im Bewusstsein der Stadt zu verankern, plant das Kulturforum zusammen mit der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik für November 2021 in der Stadtkirche eine Aufführung der Humboldt-Kantate von Felix Mendelssohn Bartholdy. Um Musik ging es auch beim Humboldt-Rap, den Schülerinnen und Schüler der Realschule am Rande der Rosenpflanzung aufführten. Zusammen mit den Lehrkräften Christian Gräbner und Marlies Birner hatten die jungen Leute den Rap während des Musikunterrichts einstudiert. Sie belegten damit erst vor wenigen Wochen den dritten Platz beim Fränkischen Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreis. Bild: Kulturforumsvorsitzender Hartmut Koschyk, Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und Schulleiterin Heike Gürtler haben im Pausenhof der Alexander-von-Humboldt-Realschule die offizielle Humboldt-Rose gepflanzt. Krisen als Chance wahrnehmen / Erntedank mit Andy Lang in Nemmersdorf

In Nemmersdorf war der vielgefragte Theologe, Poet und Sänger auch nicht zum ersten Mal. Schon als Jugendlicher habe er hier einen Gottesdienst musikalisch ausgestalten dürfen, erinnerte sich Andy Lang. Mitgebracht hatte er diesmal eine Pilgergruppe, mit der er eigentlich quer durch Schottland unterwegs sein wollte. Auch hier gab es eine Corona-bedingte Änderung und aus den Highlands von Schottland wurden die Berge des Fichtelgebirges und die feierliche musikalische Andacht in Nemmersdorf. „Es weht und tanzt und treibt der Geist“ ist das Motto, das er über seine Erntedankauftritte gestellt hat. Dieses Thema ist nicht von ungefähr gewählt, sieht er doch, ganz nach Hildegard von Bingen, den Heiligen Geist als die Quelle alles Lebens an. In seinen Texten, Songs und instrumentalen Stücken lud Andy Lang dazu ein, aus dem Alltag auszusteigen, sich fallen zu lassen und nachzudenken. So gab es einen bunten Strauß an Klängen aus seinem „Sehnsuchtsort Irland“ bis hin zu Leonard Cohens bekannten „Halleluja“ als Zugabe.

Dazwischen liest er Texte, auch aus seinem neuen Buch „Die Krise als Chance“, in dem er zum Nachdenken aufruft, zum Nachdenken über all das, was in den zurückliegenden Monaten geschehen ist. 20 Konzerte habe er absagen müssen, da habe er Muße und Ideen gehabt, ein ganzes Buch zu schreiben. Tenor des Werkes: „Man darf diese Krise und auch alle anderen Krisen des Lebens nicht nur als Verhängnis wahrnehmen, sondern auch als Chance“. Zuvor hatte Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Kulturforums, daran erinnert, dass man in diesem Jahr nicht nur für die Ernte danken könne, sondern auch für 30 Jahre Deutsche Einheit. „Wir können dankbar auf all das zurückblicken, was in diesen 30 Jahren geschehen ist“, sagte Koschyk. Bilder: Theologe, Poet, Musiker und Sänger: Andy Lang gastierte zum Erntedankfest beim Alexander-von-Humboldt-Kulturforum in der Nemmersdorfer Pfarrkirche „Unsere Liebe Frau“.

Reisespiel, Rätselbox und ein Rap für das Universalgenie / Erster Fränkischer Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreis verliehen - Bayreuther GCE und Humboldt-Realschule ausgezeichnet

Der Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreis wurde im vergangenen Jahr zum 250. Geburtstag des Universalgenies vom Kulturforum und der Rainer-Markgraf-Stiftung ausgelobt. Er ist mit insgesamt 10000 Euro dotiert, 5000 Euro gehen an den Erstplatzierten, 3000 Euro an den zweiten und 2000 Euro an den dritten Preisträger. Ziel des Preises ist die nachhaltige Beschäftigung junger Menschen mit Leben und Werk Alexander von Humboldts. Die Auswahl der Preisträger erfolgte durch eine Jury, der Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland angehörten. Die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz bezeichnete Humboldt als Universalgenie, dessen vernetztes Denken nichts an Aktualität verloren habe. Sie hielt die Laudatio auf den Erstplatzierten, das Projekt-Seminars am Gymnasium Christian-Ernestinum mit den Schülern Tobias Bauer, Lukas Hermsdörfer, Lennart Knopf, Jule Sophie Meier, Yannik Prziklang, Hannes Schmidt, Nikolai Taxis und Elisa Weiß. Sie alle hatten ein aufwändiges Rätselspiel nach dem Konzept eines Exit-Rooms rund um Alexander von Humboldt konzipiert, das in dieser Form einmalig ist. Auf dem ersten Blick ist es eine große Kiste, ähnlich den Reisetruhen, in denen Humboldt vor gut 200 Jahren auf seinen Reisen seine Gerätschaften aufbewahrte. Darin befinden sich unter anderem der Nachbau einer von Humboldt entwickelten Atemschutzmaske, eine alte Landkarte von Südamerika, verschiedene Mineralien und weitere mit Schlössern gesicherte kleine Kästen. Die meisten der Gegenstände sind mit einer Frage, einer Aufgabe oder einem Rätsel verknüpft, die immer wieder Bezüge zu Alexander von Humboldt herstellen. Humboldt-Nachfahrin Dorothée-Isabell von Humboldt aus Heidelberg hielt die Laudatio für den zweiten Preisträger, das deutsch-russische Haus in Omsk. Unter dessen Dach hatte Maria Gauß ein Brettspiel entwickelt, das Alexander von Humboldt in deutscher und russischer Sprache spannend und lehrreich auf seinen Reisen von Stadt zu Stadt folgt. Weil die Erfinderin aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht nach Deutschland reisen konnte, nahm die Vorsitzende des Internationalen Verbandes deutscher Kultur Olga Martens den Preis in Empfang. Der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann schließlich vergab den dritten Preis an die Alexander von Humboldt-Realschule in Bayreuth. Dort hatten Christian Gräbner und Marlies Birner, beide Musiklehrer, einen Humboldt-Rap komponiert und getextet. „Vom Berg bis zum Insekt hast du alles entdeckt“, mit dieser Zeile beginnt der Rap, der sich augenzwinkernd mit dem Lebenslauf Humboldts beschäftigt. Weiter heißt es unter anderem: „Du warst uns weit voraus, denn mit Klima und Umwelt kanntest du dich aus.“ Inzwischen sei es wissenschaftlich erwiesen, dass seine fränkischen Jahre von 1792 bis 1797 absolut prägend für Alexander von Humboldt gewesen seien, so der Vorsitzender des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schloss Goldkronach Hartmut Koschyk, der den Preis zusammen mit dem geschäftsführenden Vorsitzenden der Rainer-Markgraf-Stiftung Florian Prosch vorstellte. Es gebe nur wenige Städte, die das Gedenken an Humboldt so aufrechterhalten, wie Goldkronach, sagte Bürgermeister Holger Bär und kündigte für das kommende Jahr den ersten Spatenstich für das bisher bedeutendste Humboldt-Projekt in Goldkronach, den Museumspark, an. Musikalisch umrahmt wurde der Humboldt-Tag diesmal vom Posaunenchor der evangelischen Stadtkirche Goldkronach unter der Leitung von Paul Hofmann. Bild oben: Das sind alle Träger des Ersten Fränkischen Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreises: Schüler des GCE, der Humboldt-Realschule und Olga Martens vom Internationalen Verband deutscher Kultur zusammen mit Laudatoren und Verantwortlichen des Humboldt-Tages vor der Goldkronacher Stadtkirche.

Humboldt-Nachfahrin Dorothée-Isabell von Humboldt aus Heidelberg

Florian Wiedemann, Bayreuther Landrat

Florian Prosch, geschäftsführender Vorsitzender der Rainer-Markgraf-Stiftung

Holger Bär, Erster Bürgermeister von Goldkronach

Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schloss Goldkronach

Heidrun Piwernetz, oberfränkische Regierungspräsidentin Effektvoll und emotional / Humboldt-Kulturforum: Eindrucksvoller Liederabend mit Antonia Ruck und Kirill Kvetniy

Obwohl Antonia Ruck bereits an verschiedenen Meisterkursen teilgenommen und an großen kirchenmusikalischen Aufführungen mitgewirkt hat, studiert die auf Bundesebene erfolgreiche Jugend-musiziert-Teilnehmerin nicht etwa Gesang, sondern Rechtswissenschaften und hat gerade ihr Erstes Staatsexamen abgelegt. Das allein zeigt schon, dass die junge Sopranistin ein echtes Multitalent ist. Begleitet wurde sie von dem usbekischen Pianisten Kirill Kvetniy, der als Lehrbeauftragter am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg im Fach Korrepetition Gesang tätig ist. Damit hatte Antonia Ruck einen echten Könner an ihrer Seite, der im Laufe des Abends auch Gelegenheit bekommen sollte, sein solistisches Talent zu beweisen.

Einen eher unbekannten Beethoven erlebt der Zuhörer in dessen italienischer Arie „Dimmi ben mio“. Hier wird deutlich, dass es Antonia Ruck nicht bei der Schönheit ihres Gesangs belässt, sondern auch den Charakter des Komponisten herausarbeitet. In der Arie aus der Romeo-und-Julia-Oper „I Capuleti“ von Vincenzo Bellini versteht es die Sängerin, Verzierungen in eine melodische Linie einzuwirken. Intelligent akzentuiert singt sie mit Ausdruck und Emotion.

Was ein exzellenter Liedbegleiter ist, der muss eigentlich auch ein guter Solist sein. Das beweist Kirill Kventniy mit Raffinesse und technischer Überlegenheit mit den ebenfalls überaus anspruchsvollen Kompositionen, die er ausgewählt hatte. Bachs „Air“ aus der Suite Nr. 3 in einem ganz besonderen Arrangement von Alexander Siloti oder dessen „Siciliano“, BWV 1031, dem Satz aus einer Flötensonate den der weltberühmte Wilhelm Kempff für Klavier arrangiert hatte. Als wäre das alles nicht genug, gibt es auch noch Beethovens „Mondscheinsonate“, op. 27/2, zumindest den 1. Satz daraus, den Kirill Kventniy gefühlvoll, poetisch und bestechend virtuos interpretiert.

Bilder: Die junge Augsburger Sopranistin Antonia Ruck und der Pianist Kirill Kvetniy gastierten am Samstagabend auf Einladung des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums in der katholischen Kirche St. Michael in Goldkronach. Kleine Rose erinnert an großen Naturforscher / Humboldt-Rose vor dem Landratsamt gepflanzt

Die aus der renommierten Rosenschule W. Kordes´ Söhne im norddeutschen Pinneberg stammenden Neuzüchtung hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor knapp zwei Jahren in Goldkronach getauft. Dort hat nicht nur das Alexander-von-Humboldt-Kulturforum seinen Sitz, in Goldkronach verbrachte Alexander von Humboldt von 1792 an fünf Jahre seines Lebens, um den damaligen Bergbau wieder auf Vordermann zu bringen.. Die Humboldt-Rose ist eine bienenfreundliche Kleinstrauchrose, was besonders Bio-Imker Toni Herzing aus Büchenbach freut. Er betreut zwei Bienenvölker hinter dem Landratsamt, die künftig auch aus der Humboldt-Rose Nektar und Pollen ziehen sollen. Die Rose blüht rot mit einfachen Blüten, die in reichen Dolden erscheinen. Die Rose wurde deshalb Alexander von Humboldt gewidmet, weil sie keine opulente Edelrose, sondern eine offene naturnahe Kreation ist. Vorsitzender Hartmut Koschyk überreichte anlässlich der Rosenpflanzung an Landrat Wiedemann auch einige Ausgaben des neuen Buches „Humboldts letzte Reise“. Das gleichnamige Theaterstück, eine Auftragsarbeit des Kulturforums, hatte der Bayreuther Autor Frank Piontek verfasst. Der Text dazu ist jetzt im Verlag Breuer & Sohn erschienen und wurde erst vor wenigen Tagen vorgestellt. Ein Ziel des Theaterstückes soll es sein, Alexander von Humboldt und seine Botschaften einem noch größeren Publikum nahe zu bringen, sagte Koschyk. Bild: Landrat Florian Wiedemann hat vor dem Landratsamt die offizielle Humboldt-Rose gepflanzt. Ihn über die Schulter blickten dabei (von links): Imker Toni Herzing, der Vorsitzende des Humboldt-Kulturforums Hartmut Koschyk. Dagmar Bauer vom Kulturforum und der Goldkronacher Gärtner Johannes Übelhack, der die Rose vertreibt. Aus dem Leben eines Universalgenies / „Humboldts letzte Reise“ in Buchform erschienen

Während er sich in seiner ersten Beschäftigung mit Alexander von Humboldt der fiktiven Begegnung der Universalgenies mit Jean Paul gewidmet habe, begibt sich Frank Piontek in seinem zweiten Stück auf viele Orte, die Humboldt bereist hatte. Es beginnt an Humboldts letztem Lebenstag und lässt wichtige Stationen in Rückblenden Revue passieren. Dazu gehören die Jugendjahre zusammen mit Bruder Wilhelm in Berlin, die Durchquerung südamerikanischer Urwälder, die Besteigung des Chimborazo, die Reise nach Russland, aber auch die prägenden Jahre in Goldkronach. Als Quintessenz hielt der Autor fest: „Das ganze Leben kann nur ein Fragment sein“.

Als Ziele des Kulturforums bezeichnete es Koschyk, das Bewusstsein für Alexander von Humboldt zu stärken. Humboldt hatte fünf Jahre lang in der Region, unter anderem in Goldkronach, gelebt. Dabei soll auch herausgestellt werden, dass diese „fränkischen Jahre“ prägend für ihn waren. Während Frank Pionteks erstes Humboldt-Stück bereits am 26. September wieder aufgeführt wird, diesmal in Bad Berneck, soll „Humboldts letzte Reise“ 2021 erstmals in Berlin gezeigt werden.

Das Büchlein „Humboldts letzte Reise“ ist zum Preis von 12 Euro in der Buchhandlung Breuer & Sohn am Luitpoldplatz 9 in 95444 Bayreuth erhältlich Weitere Informationen: Telefon 0921/5070890, www.breuerundsohn.de. Bilder:

Stellten das Büchlein „Humboldts letzte Reise“ mit einer Lesung vor

der Buchhandlung Breuer & Sohn in Bayreuth vor: Anspruchsvoller Pop mit besonderem Flair / Multitalent Linus Cuno gastierte beim Alexander-von-Humboldt-Kulturforum

Dem Künstler war es durchaus anzumerken, dass auch ihm viel daran gelegen war, nach fünf Monaten endlich wieder einmal vor Livepublikum aufzutreten. Es sei wunderschön, dem Menschen in die Augen zu blicken und Gemeinschaft erleben zu können, sagte er. Linus Cuno startete sein Programm mit einem a-capella vorgetragenen Gospelsong, während er sich bei all seinen anderen Liedern selbst am Flügel begleitete.

Zu seinem Repertoire gehören nachdenkliche Lieder genauso wie optimistische Songs. Gerne komponiert und textet er melancholisch („Why do you feel so sad“), dazwischen gibt es aber auch fröhliche Klänge, bei dem das Publikum nicht lange aufgefordert werden muss, mitzusingen oder mitzuklatschen, wie etwa bei „Masters of arts“ oder dem Titelsong seines gleichnamigen Debüt-Albums „Water under the bridge“. Auch einige nagelneue Lieder sind dabei, die Linus Cuno zum ersten Mal öffentlich spielt. Für eine echte klangliche Überraschung sorgt er allerdings mit einem gecovertem Song: „Simply the best“ von Tina Turner. Nicht nur pianistisch, sondern auch stimmlich überragend intonierte, muss er den Titel auf ausdrücklichen Wunsch des Publikums am Ende sogar noch einmal als Zugabe zum Besten geben.

Nachdem im März 2019 bereits seine Single „What is it with Love“ erschien, veröffentlicht Linus Cuno danach sein Debüt-Album „The Art of Life“. Es bewegt sich musikalisch im Bereich Soul / Pop, zeigt jedoch auch Einflüsse aus R'n'B, Rock und Gospel. Monotonie gibt es bei Linus Cuno nicht: Auf „The Art of Life“ sind tanzbare Nummern ebenso zu finden wie melancholische Balladen. „The Art of Life“ ist bei Linus Cuno Programm: Neben dem Komponieren und Texteschreiben seiner Lieder widmet er sich auch der Malerei. Sowohl Album-Artworks als auch Musikvideos kreiert der Künstler selbst.

Bilder: Linus Cuno bei seinem Auftritt in der Goldkronacher Stadtkirche. Mit einem Lächeln durch die Fastenzeit / Im Schatten der Corona-Krise: Volker Heißmann rief zu Gelassenheit und Zuversicht auf

Bei der schon zur Tradition gewordenen und über Sponsoren finanzierten Veranstaltung gibt es eine einfache Fastenspeise. Im Gegenzug findet eine Spendensammlung für eine Organisation oder eine Einrichtung statt. Diesmal gab es einen Kartoffel- und Gemüseeintopf vom Arvena Kongress Hotel mit Brot von der Buchauer Holzofenbäckerei. Für das Albert-Schweitzer-Hospiz kamen am Ende 1700 Euro zusammen. Ins Leben gerufen hatte das Fastenessen der frühere Bayreuther Bundestagsabgeordnete und ehemalige Staatssekretär Hartmut Koschyk.

Teilweise humoristisch, teilweise ernst und nachdenklich berichtete Heißmann von seinen Werdegang, ging aber auch auf die aktuelle Entwicklung durch die Corona-Krise ein. „Diese Fastenzeit wird eine der intensivsten unseres Lebens sein“, sagte er. Panik müsse aber niemand haben. Alles, was passiert, habe immer auch etwas Gutes. „Ich bin mir sicher, dass wir gestärkt aus der Krise hervorgehen. Deshalb sei es auch weiterhin wichtig, sich mit einem Lächeln zu begegnen. Nicht nur, weil es das Wichtigste ist, was uns Jesus Christus geschenkt habe, auch, weil Lächeln des Immunsystem stärkt und uns hilft, Glückshormone auszuschütten.

Heißmann berichtete auch von seiner Ausbildung zum Hotelfachmann in Nürnberg und von seiner Begegnung mit dem einen oder anderen Prominenten. Umso größer der Star, umso normaler habe er sich verhalten, sagte er beispielsweise mit Blick auf Udo Jürgens. Auch die 20 Mark Trinkgeld von Harald Juhnke habe er nicht vergessen. Heute absolviere er rund 300 Auftritte pro Jahr und beschäftige in der Komödie Fürth zusammen mit Bühnenpartner Martin Rassau 90 Mitarbeiter.

Für den geistlichen Impuls beim Fastenessen sorgten der katholische Regionaldekan Josef Zerndl und der evangelische Pfarrer Günter Daum aus Weidenberg. Bekannte Gospelsongs und Eigenkompositionen gab es von der Gruppe „Benoit Brothers & Friends“ mit Jean und Berlin Benoit, Ruth Hägel, Charles Johnson und Norbert Römer. Neben den Arvena Kongress Hotel Bayreuth und der Buchauer Holzofenbäckerei machten das Reha Team Bayreuth, die beiden Brauereien Gebrüder Maisel Bayreuth und Kulmbacher sowie der Blumenladen am Ängerlein in Heinersreuth die Veranstaltung möglich. Bilder: Mit Alexander von Humboldt auf Reisen / P-Seminar am GCE entwickelte „Get-in-Box“ rund um das Universalgenie

Auf dem ersten Blick ist es eine große Kiste, ähnlich den Reisetruhen, in denen Humboldt vor gut 200 Jahren auf seinen Reisen seine Gerätschaften aufbewahrte. Die Truhe ist mit einem Zahlenschloss verschlossen, dessen Zahlenkombination bereits mit dem ersten Rätsel verbunden ist. Darin befinden sich unter anderem der Nachbau einer von Humboldt entwickelten Atemschutzmaske, eine alte Landkarte von Südamerika, verschiedene Mineralien und weitere mit Schlössern gesicherte kleine Kästen. Die meisten der Gegenstände sind mit einer Frage, einer Aufgabe oder einem Rätsel verknüpft, die immer wieder Bezüge zu Alexander von Humboldt herstellen und das Öffnen der verschiedenen Objekte ermöglichen. Zielgruppe der „Get-in-Box“ seien Jugendliche ab 14 Jahren und natürlich Erwachsene, die ihr Humboldt-Wissen testen, oder Humboldt auf diesem Weg kennen lernen möchten. Dabei seien neben Wissen auch logisches Denken und Teamarbeit gefragt. Auch ein wenig Zeit müssten sich die Spielteilnehmer nehmen, denn ein Durchgang dauert je nach Kombinationsfähigkeit und Kreativität der Spieler mindestens 40 Minuten. Unterstützt wurden die Teilnehmer des P-Seminars bei der Entwicklung des Spiels vom Professorium in Bayreuth (einer Spielwerkstatt, in der schon zahlreiche andere Exit-Rooms entstanden sind). Finanzielle Unterstützung gab es von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth und dem Alexander von Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach. Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schloss Goldkronach, sprach von einem gut durchdachten und pfiffig gemachten Spiel und einer sehr kreativen Auseinandersetzung mit Humboldt. Inhaltlich werde dabei auch deutlich, wie wichtig es Alexander von Humboldt gewesen sei, junge Leute für Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit zu gewinnen. Er habe im Laufe des Projekt-Seminars Alexander von Humboldt als eine sehr faszinierende Persönlichkeit kennengelernt, sagte Markus Lenk. Humboldt habe einen engen Bezug zur Region, aber auch immer wieder den Blick weit über den Tellerrand hinaus gewagt. Bayreuths stellvertretende Landrätin Christa Reinert-Heinz würdigte den Einsatz der Schüler für Humboldt, der exemplarisch für die Region stehe und damit auch für den Tourismus im Bayreuther Land bedeutsam sei. Die acht beteiligten Schüler des GCE sind: Tobias Bauer, Lukas Hermsdörfer, Lennart Knopf, Jule Sophie Meier, Yannik Prziklang, Hannes Schmidt, Nikolai Taxis und Elisa Weiß. Bild: Auf einer Landkarte den Chimborazzo, den höchsten Berg Ecuadors, suchen, auch das ist einer der Aufgaben, die in der „Get-in-Box“ rund um Alexander von Humboldt steckt. Bewusstsein für das Universalgenie schaffen / Alexander-von-Humboldt-Kulturforum präsentiert hochkarätigen Jahresprogramm 2020

„Ich glaube, dass wir wirklich zur Vertiefung des Humboldt-Bewusstseins beitragen konnten“, sagt Hartmut Koschyk, ehemaliger Staatssekretär, langjähriger Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Kulturforums. Nicht nur die vielen Vorträge, Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen, Fahrten und Symposien haben den Namen Humboldt auch vor Ort immer wieder publik gemacht. Mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von kulinarischen Humboldt-Spezialitäten wie den Humboldt-Saibling, Humboldt-Seufzerla, Humboldt-Laabla oder einen Humboldt-Trunk. Mit dem Jubiläumsjahr 2019 sind die Humboldt-Aktivitäten aber noch lange nicht zu Ende. Dem Kulturforum ist es auch für 2020 gelungen, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Zum Auftakt gibt es am 6. März eine Tagesfahrt nach München mit einem Besuch der Humboldt-Ausstellung von Joachim Jung in der Schlossgalerie Nymphenburg und einem Vortrag im Akademiesaal des Maximilianeums von Dr. Ingo Schwarz zum Thema „Alexander von Humboldt und Bayern“. Ein erster Höhepunkt wird in diesem Jahr das traditionelle Fastenessen am Freitag, 13. März um 18 Uhr im Arvena Kongresshotel in Bayreuth sein, zu dem das Forum den TV-bekannten Komödianten, Sänger und Schauspieler Volker Heißmann von der Kleinen Comödie Fürth gewinnen konnte. Heißmann wird zu dem Thema „Mit einem Lächeln durch die Fastenzeit“ sprechen, der Erlös des Fastenessens kommt dem Albert-Schweitzer-Hospiz Bayreuth zugute. Die erste Veranstaltung in Goldkronach findet heuer am Freitag, 24. April um 18 Uhr im Gasthof Alexander von Humboldt statt. Die Kunsthistorikerin Angela Lodes aus Glashütten wird unter dem Motto „Humboldt und die Kunst“ eine interessante Facette seines Wirkens ausführlich vorstellen. Offizieller Auftakt zum Kultursommer ist traditionell der Himmelfahrtstag (Donnerstag, 21. Mai, 16 Uhr). In der Katholischen Kirche St. Michael in Goldkronach wird einem geistlichen Impuls der Bischof der Diözese Opeln Andrzej Czaja erwartet. Weitere Höhepunkte des Humboldt-Veranstaltungsprogramms 2020 sind unter anderem das Fränkische Genussfest mit vielen regionalen Anbietern am Sonntag, 14. Juni ab 11 Uhr im Barockgarten von Schloss Goldkronach (Bild). Zu Konzerten kommt der Berliner Sänger und Songwriter Linus Cuno, der in Oberaufseß aufgewachsen ist, am Freitag, 24. Juli, 19 Uhr, in die Evangelische Stadtkirche und die Sopranistin Augsburger Antonia Ruck am 8. August, 19 Uhr, in die Katholische Kirche. Einen Tag später gestaltet sie zusammen mit dem Pianisten Simon-Pierre Ndoye aus Kamerun einen Jazz-Frühschoppen ab 11 Uhr im Barockgarten von Schloss Goldkronach. Außerdem gibt es ein Volksliedersingen der Sudetendeutschen Landsmannschaft (10. Juli, 17 Uhr) und das Konzert der Goldkronacher Chöre in der Evangelischen Stadtkirche (19. Juli, 17 Uhr). Beim traditionellen Humboldttag zum 251. Geburtstag am 14. September um 18 Uhr von Alexander von Humboldt wird der Fränkische Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreis der Rainer Markgraf Stiftung verliehen. Mit einer Aufführung der selten gespielten „Humboldt-Kantate“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy am Sonntag, 22. November um 19 Uhr, in der Evangelische Stadtkirche Bayreuth wird das Veranstaltungsprogramm 2020 abgeschlossen. Ausführende sind der Konzertchor der Hochschule für Kirchenmusik, Bayreuth unter der Leitung von Chorleitungsprofessor Steven Heelein. Weitere Termine und Informationen gibt es im Internet unter www.humboldt-kulturforum.de. Die E-Mail-Adresse lautet: info@humboldt-kulturforum.de.Humboldt-Portrait für Humboldt-Schule / Goldkronacher Kulturforum beschenkte Bayreuther Realschule mit einem Bildnis des Universalgenies

Überreicht hatte das Bild mit dem Titel „Humboldt in Quito“ der Vorsitzende des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schoss Goldkronach der frühere Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Hartmut Koschyk. Er war bereits beim letzten Schulfest eingeladen und hatte damals feststellen müssen, dass es kein adäquates Bildnis des Namensgebers in der Humboldt-Realschule gibt. Vor dem Hintergrund des 250. Geburtstags Alexander von Humboldts im laufenden Jahr hatten die Schüler damals ein umfangreiches Festprogramm zusammengestellt, mit dem sie das Universalgenie würdigten. Um die Zusammengehörigkeit zu Alexander von Humboldt zu unterstreichen, hatte Koschyk für die Schule ein Gemälde ausgesucht, dessen Original in der Werkstatt von José Cortes entstanden war. Es zeigt den noch jungen Alexander von Humboldt in bergmännischer Kleidung, vermutlich die Uniform, die ihm sein Freund Carl Freiesleben 1795, also in seiner Goldkronacher Zeit, geschenkt hatte. Er habe das Bild bewusst ausgewählt, weil es den Humboldt zeigt, der zwischen 1792 und 1797 als junger Bergassessor in der Region, unter anderem auch in Bayreuth, Goldkronach Arzberg und Bad Steben wirkte. Alexander von Humboldt wäre stolz auf die nach ihm benannte Realschule in Bayreuth, so Koschyk, der sich bei der Weihnachtsfeier ein Bild vom breiten schulischen Angebot machen konnte. Abseits des üblichen Fächerkanons blieb dabei noch genügend Raum für Kreativität, wie ein eigens einstudiertes Weihnachtsmusical sowie die Auftritte mehrerer Schülerinnen mit vorweihnachtlichen Weisen an der Gitarre, der Querflöte und am Klavier zeigten. Bild: Gerade noch rechtzeitig im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Universalgenies überreichte der Vorsitzende des Alexander von Humboldt-Kulturforums Hartmut Koschyk ein Portrait des jungen Humboldt an Schulleiterin Heike Gürtler. „Rauschen im Gehirn“ / Humboldt-Kulturforum: Kosmos-Vorlesung mit weltweit führenden Neurophysiologen Hans-Christian Pape

Das Thema ist in der gesamten Gesellschaft omnipräsent, in der Mythologie wie in den Medien, in der Politik wie in der Religion. Ob angebliche Klimakatastrophe oder US-Präsident Trump: „Die Erlebnisse von Angst und Streß scheinen zuzunehmen“, sagt Professor Pape. Dabei seien Angst und Furcht zunächst einmal wichtige Mechanismen, die unser aller Wohlbefinden garantieren, das hatte schon der Evolutionstheoretiker Charles Darwin herausgefunden. Angst sichere unser Leben und Überleben.

In seiner Vorlesung schlüsselte der Wissenschaftler exakt auf, wo die Angst im Gehirn angesiedelt ist und welche Nervenzellen dafür verantwortlich sind. Der zuständige Teil des Gehirns heißt Amygdala und ist unter anderem für Autismus, Depression, Belastungsstörungen oder Phobien verantwortlich. Pape sprach von rund 100000 Nervenzellen mit 100000stel Millimeter kleinen Dornenfortsätzen, die das „Rauschen im Gehirn“ auslösen. Die gute Nachricht von Professor Pape: Schlaf sorgt für eine Konsolidierung des Gedächtnisses und überführt Lerninhalte vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Das können Ängste sein, aber eben auch deren Bewältigung und darauf kann eine Therapie aufbauen.

Zuvor hatte Kulturforums-Vorsitzender Koschyk als Instrument internationaler Wissenschaftspolitik der Bundesrepublik bezeichnet. Die noch zu Lebzeiten Alexander von Humboldts gegründete Stiftung betreue heute weltweit gut 50000 Stipendiaten und könne bereits auf rund 50 Nobelpreisträger verweisen. Die Bedeutung und die Leistung Alexander von Humboldts seien außerordentlich, so Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz. Humboldt habe das vernetzte Denken erfunden und sei dabei aktueller denn je zuvor. Piwernetz bedankte sich auch bei den Verantwortlichen des Kulturforums. Der Zusammenschluss halte die Erinnerung an das Wirken Alexander von Humboldts in der Region in beispielhafter Art und Weise wach. Humboldt und Oberfranken, das mache nicht zuletzt deutlich, dass die Region auch außerhalb der Ballungsräume viel zu bieten habe und keinen Vergleich zu scheuen braucht.

Bilder: Positive Bilanz zum Humboldt-Jahr: Wissenschaft für alle / Tagung über Alexander von Humboldt und seine Russland-Reise vor 130 Jahren

Aus Anlass von Humboldts 250. Geburtstag, seiner großen Russland-Reise vor genau 190 Jahren und der Aufführung des Theaterstücks „Was die Welt Im Innersten Zusammenhält“ trafen sich jetzt unter dem Motto „Das russische Abenteuer“ renommierte Wissenschaftler einen ganzen Tag lang im Iwalewa-Haus. Ziel war es, Wirkung und Aktualität Humboldts Russland-Reise von April bis Dezember 1829 näher zu ergründen. Alexander von Humboldt habe der gesamten Forschung und Wissenschaft einen ganz neuen Auftrieb gegeben, sagte Tatiana Ilarinowa, Generaldirektorin an der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst in Moskau Fest machte sie das an der Russland-Reise. Damals habe Alexander von Humboldt den Grundstein dafür gelegt, dass Wissenschaft nicht mehr nur das Privileg eines kleinen Kreises Intellektueller ist, sondern offen für alle. Öffentliche Vorlesungen gibt es heute noch, sie sind sogar richtig in Mode gekommen, auch und gerade in Russland. Einen ganz besonderen Zusammenhang der Russland-Reise Alexander von Humboldts zur Region stellte Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums bei der Tagung her. Seinen Worten zufolge war eine Bitte des russischen Finanzministers Georg Graf von Cancrin Ausgangspunkt der Reise. Humboldt sollte zur geplanten Einführung einer Platin-Währung in Russland Stellung nehmen. Trotz Humboldts Warnung wurde die Platin-Währung verwirklicht, schon 1845 scheiterte sie allerdings wieder. Dieser 1774 im hessischen Hanau geborene Graf von Cancrin sei der Sohn des Ingenieurs und Mineralogen Franz Ludwig Cancrin gewesen, der 1782 kurzzeitig in den Bergbaugebieten im Bayreuther Land tätig war. Sohn Georg war es dann 1829, der im Auftrag von Nikolaj I. von Russland Humboldts große Expedition zum Ural und zum Altai organisierte. Humboldt habe den Minister in Montan- und Währungsfragen beraten und von ihm Material für seine eigenen Untersuchungen erhalten. Eine erste Bilanz über das zu Ende gehende Jubiläumsjahr 250 Jahre Alexander von Humboldt zog Olga Martens, erste stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur und Herausgeberin der „Moskauer Deutschen Zeitung“. Der Bekanntheitsgrad Alexander von Humboldts sei zumindest in Russland enorm gewachsen. Die zahlreichen Aktivitäten in Russland, von Humboldt-Konferenzen und –Lesungen über die Enthüllung von Gedenktafeln bis hin zu einem Humboldt-Marathon habe man eine breite Öffentlichkeit erreicht. Auch das Theaterstück „Was die Welt im Innersten zusammenhält“ von der Autorin Monika Gossmann, das bislang vier Aufführungen in Omsk, Moskau, Berlin und eben Bayreuth erlebte, habe vielen Humboldt erschlossen. Über den Internationalen Verband der Deutschen Kultur soll das Werk jetzt auch publiziert werden. Vorstellbar wäre das Stück auch als Grundlage für eine Verfilmung. Die Tagung war auch ein Beleg für die gute Zusammenarbeit der Universität Bayreuth mit der Dostojewski-Universität in Omsk und dem dortigen Deutsch-Russischen Haus. Eine weitere Kooperation sei mit der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst in Moskau geplant, so Julian Fink von der Universität Bayreuth. Er kündigte auch ein Projekt mit dem Bayreuther Masterstudienjahrgang Philosophy and Economics 2021 in Omsk an. Wie sehr die Universität Bayreuth die Humboldt-Aktivitäten unterstützt wird auch an der Eröffnung des neuen „Alexander von Humboldt Centre for International Excellence“ deutlich, das Univizepräsidenten Martin Huber zu Beginn der Tagung vorgestellt hat. Die zum 250. Geburtstages Alexander von Humboldts gegründet Einrichtung hat das Ziel, das Streben der Hochschule zu unterstützen, in der Forschung und in ihren vielseitigen Netzwerken starke Verbindungen zu knüpfen. Das „Bayreuth Humboldt Centre“ soll dazu beitragen, neue Beziehungen dieser Art einzugehen sowie bestehende Bindungen zu stärken und zu vertiefen, indem es herausragende internationale Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler an die Universität Bayreuth einlädt, Forschungsaufenthalte an der Universität finanziert und strategische Workshops ermöglicht, die Bayreuther Forscher mit internationalen Partnerinstitutionen durchführen. Die Tagung „Alexander von Humboldt - Das russische Abenteuer“ war ein Kooperationsprojekt der Universität Bayreuth, des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur in Russland (IVDK) und des Alexander von Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach. Bild: Tauschten sich über den Universalgelehrten Alexander von Humboldt und dessen Russland-Reise 1829 aus (von links): Alexandr Dyuldenko, Hartmut Koschyk, Olga Martens, Julian Fink, Monika Gossmann, Martin Huber und Tatiana Ilaronowa. Momentaufnahmen aus dem Leben eines Genies / „Was die Welt im Innersten zusammenhält“: Theaterstück zur Russlandreise Alexander von Humboldts

Doch eigentlich ist das Stück der Autorin Monika Gossmann eine Biographie Alexander von Humboldts, die viele Momentaufnahmen seines Lebens chronologisch im Zeitraffer zeigt. Viel Authentisches ist darunter, oft kommt Humboldt in Form von Zitaten aus seinen beinahe unzähligen Briefen selbst zu Wort. Oft auch mit in Dialogen mit seinem Bruder Wilhelm. Die Russlandreise zeigt dabei nur eine Facette, auch die Südamerika-Reise wird gestreift und sogar die Zeit in Franken kommt nicht zu kurz. Im Zentrum der Russlandreise steht wiederum die Schriftstellerin Karolina Pawlowa, eine wahre Begegnung, die in der allgemeinen Betrachtung Alexander von Humboldts bislang zu kurz gekommen ist. Humboldt begegnete ihr 1829 tatsächlich in Moskau bei einer Soiree, und soll sie zu weiterem literarischen Schaffen ermuntern haben. Das Stück beschreibt, wie sie Humboldt einen Teil des von ihr aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzten Versepos „Konrad Wallenrod“ des von ihr verehrten Polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz mitgab, mit der Bitte, es an Johann Wolfgang von Goethe weiterzureichen. Alexander von Humboldt traf Karolina Pawlowa tatsächlich noch einmal kurz vor seinem Tod in Berlin. Auch das kommt in dem Theaterstück vor. Dem Alexander von Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach ist es zu verdanken, dass die Aufführung des Stücks „Humboldt. Was die Welt im Innersten zusammenhält“ auch in Bayreuth zu sehen war. Hier war zusammen mit dem Internationalen Verband der Deutschen Kultur in der russischen Föderation und der „Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland“ auch die Idee zu einer Aufführung entstanden. Mit der Beratung von Dr. Ingo Schwarz, dem früheren Leiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, konnte die russlanddeutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Monika Gossmann gewonnen werden, das Werk zu dieser Thematik zu schreiben. Die Premiere fand bereits im Juni dieses Jahres in Omsk im Rahmen der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz „Lebendiges Erbe Alexander von Humboldts“ statt. Nach einer Aufführung in Moskau wird das Stück in diesen Tagen auch noch in Berlin gezeigt. St. Petersburg, Moskau, Nischni Nowgorod, Jekaterinburg bis hin zur chinesischen Grenze und auch in die damalige deutsche Kolonie Sarepta (Wolgograd). Das waren die Stationen der Reise, bei der Alexander von Humboldt rund 1600 Kilometer zurückgelegt hat. Das Stück beschreibt detailgenau auch den Ausgangspunkt der Russlandreise. Sie geht auf eine Bitte des aus Hessen stammenden russischen Finanzministers Georg Graf von Cancrin zurück, Humboldt möge zur geplanten Einführung einer Platin-Währung in Russland Stellung nehmen. Trotz Humboldts Warnung wurde die Platin-Währung verwirklicht, schon 1845 scheiterte sie allerdings wieder. Unter der Regie der Autorin Monika Gossmann agierten Armin Marewski als Alexander von Humboldt, Marina Weis als Mutter Maria Elisabeth von Humboldt und als Karolina Pawlowa, Patrick Schlegel als Wilhelm von Humboldt und Johann Wolfgang von Goethe, Alexej Staer als Friedrich Schiller und Georg Graf von Cancrin. „Humboldt. Was die Welt im Innersten zusammenhält“ wird musikalisch umrahmt von Ashia Bison Rouge (Cello und Gesang) und Alexej Waker (Klavier). Sie präsentieren eine bunte Mischung verschiedenster Kompositionen, die von Franz Schuberts Winterreise über Ausschnitte aus der „Humboldt-Kantate“ von Felix Mendelssohn Bartholdy bis hin zu populären Songs reicht. Auf ein Bühnenbild wird weitgehend verzichtet, dafür gibt es interessante und einfallsreiche Projektionen von Natalia Schwarz. Gefördert wurde die Aufführung von der Kultur- und Medienbeauftragten der Bundesregierung Monika Grütters und von der Oberfrankenstiftung. Unterstützung kam auch vom SeniVita-Konzern. Bild oben: Alexander von Humboldt (Armin Marewski) trifft während seiner Russlandreise auf die Schriftstellerin Karolina Pawlowa (Marina Weis): Szene aus dem Theaterstück „Humboldt. Was die Welt im Innersten zusammen hält“, das auf der Reichshof-Kulturbühne gezeigt wurde.

Meister der leisen Töne / Stimmungsvoller Erntedank mit Andy Lang

Nachdenken über die Mühe und Arbeit des Alltages, dabei aber auch zu wissen, dass der Mensch nicht alles alleine erreichen kann, darauf kam es Andy Lang bei der Veranstaltung des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schloss Goldkronach an. So gab es Texte der Schöpfungsfreude, ein Gebet aus Westafrika und den Aufruf, mit Gott in dieser Welt kreativ zu sein. Zu Andy Lang gehören neben seiner sonoren Stimme aber auch die wundervollen und filigran musizierten Harfen- und Gitarrenarrangements, in denen lautes und aufdringliches kaum einen Platz hat. Ihm kommt es auf die leisen und nachdenklichen Töne an. Sie erzeugen Stimmungen und Gefühle und entführen den Hörer fast schon meditativ zu sich selbst.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Hartmut Koschyk daran erinnert dass Andy Lang heuer nicht nur sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern konnte, sondern auch daran, dass dies bereits sein dritter Auftritt beim Kulturforum in Goldkronach war. Bilder: Theologe, Poet, Musiker und Sänger: Andy Lang gastierte zum Erntedankfest beim Alexander-von-Humboldt-Kulturforum in der St.-Michaels-Kirche von Goldkronach.

Humboldt-Uraufführung in Bayreuth / Neues Theaterstück über das Universalgenie

„Man müsste noch einmal jung sein“. Gleich mehrfach spricht Alexander von Humboldt an seinem Lebensende diese Worte aus und sie sollen wohl daraufhin weisen, dass seine Ideen und Einfälle sicher für mehrere Leben gereicht hätten. Dem Autor Frank Piontek ist es mit diesem Stück gelungen, in Form von Rückblenden viele Ereignisse und Begebenheiten anzusprechen, die wie eine Collage das zeigen, was Humboldt heute ausmacht und was von ihm geblieben ist.

Unter der gekonnten Regie von Marieluise Müller wirkten Wolfgang Rieß als „der alte Humboldt“ und Jürgen Fickentscher als „der junge Humboldt“ mit. Weitere Rollen verkörperten Sibylle Fritz, unter anderem als Humboldts Gefährte Aime Bonpland, sowie Carolin Dix und Florian Kolb. Sie alle überzeugten mit großem Einsatz, absoluter Präsenz und enormer Wandlungsfähigkeit. Die Darsteller ließen dem Zuschauer fast vergessen, dass außer einem Tisch und einem Stuhl kaum etwas auf der Bühne stand. Für die Projektionen und vor allem die aufwändigen Toneffekte sorgte Wolfgang Rieß, die Kostüme stammten von Heike Betz

Vom „Höhepunkt des Humboldt-Jahres in der fränkischen Region“ sprach der Vorsitzende des Kulturforums Hartmut Koschyk. Auch überregional habe sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass die fränkischen Jahre für Alexander von Humboldt prägend waren, zog Koschyk eine erste Bilanz des Jubiläumsjahres. Autor Frank Piontek legte großen Wert darauf, dass sein Stück kein Dokumentardrama sein soll. Theater sei immer irreal und damit erfunden. So stelle auch „Humboldts letzte Reise“ eine ganz besondere Phantasiewelt dar. „Ohne die Studiobühne Bayreuth wäre die Produktion unmöglich gewesen“, sagte Piontek. So seien alle Beteiligten auch an der Studiobühne aktiv.

Faszinierender Flora und Fauna im architektonischen Kontext / Sonderbriefmarke, Lichtkunst, Nachwuchspreis: Goldkronach feierte 250 Jahre Alexander von Humboldt

Mit einem Standkonzert der Jugendbergmannskapelle Pegnitz vor der Evangelischen Stadtkirche startete das Humboldt-Gedenken. Das mit den Bergmännern passt, war Alexander von Humboldt doch von 1792 bis 1797 in der Region als Oberbergmeister tätig, um den damals darniederliegenden Bergbau wieder auf Vordermann zu bringen. In der Kirche umrahmte dann das Bläseroktett Speinshart den Festakt eindrucksvoll mit Ausschnitten aus der „Schöpfung“ von Joseph Haydn.

Glauber entdeckte sogar eine Wahlverwandtschaft Humboldts mit Greta Thunberg, denn Humboldt habe den Klimawandel überhaupt erst entdeckt. Was die Fridays-für-Future-Bew2egung betrifft, so sprach der Umweltminister von wichtigen Aspekten, die von der Jugend an die Politik herangetragen würden. Sich für die Natur und für den Klimaschutzstark zu machen, das sei ganz im Sinne von Humboldt.

Eine ganz andere Facette von Humboldts Wirken stellte die Sozialstaatssekretärin Anette Kramme in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Alexander von Humboldt hätte die heutigen populistischen Entwicklungen nicht toleriert und wäre ihnen entscheiden entgegengetreten. Für Humboldt hätten ausschließlich Fakten und die wissenschaftliche Erkenntnis gezählt und nicht Vorurteile“, so Kramme. Sie forderte: „Wir brauchen mehr Humboldt´schen Geist in Bildung und Politik.“

Die Auslobung des Alexander-von-Humboldt-Nachwuchspreises nahm anschließend der Vorsitzende des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Schloss Goldkronach Hartmut Koschyk vor. „Mit diesem Preis wollen wir die für Franken bedeutsame Beschäftigung mit dem Wirken Alexander von Humboldts in unserer Region zwischen 1792 und 1797 durch Einzelpersonen oder Gruppen im Alter von 15 bis 35 Jahren würdigen“, sagte Koschyk. Humboldt habe sich als Bergbeamter nicht nur für die ökonomische Entwicklung seiner Reviere interessiert, ihm sei auch der sorgsame und nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen besonders am Herzen gelegen. Dabei habe er aber auch nicht das Wohlergehen und die Bildung der Bergleute und derer Familien vergessen. Die kollegiale Zusammenarbeit mit den einheimischen Beamten und Bergleuten sei dabei selbstverständlich gewesen.

Bilder: Unten: Das Schloss Goldkronach, eine einstige Wirkungsstätte von Alexander von Humboldt wurde zum 250. Geburtstag des Universalgenies in eine fantasievolle Licht-Kunst-Illumination getaucht.

Alexander von Humboldt zum 250. Geburtstag: Fränkische Dimension weltumspannenden Wissens / Annäherungen an ein Universalgenie

Kaum zu glauben, dass Alexander von Humboldts Bedeutung im Fichtelgebirge seinen Ausgangspunkt genommen hat. Von 1792 bis 1796 wirkte er im Dreieck zwischen Arzberg im Landkreis Wunsiedel, Bad Steben im Landkreis Hof und Bayreuth. Zentraler Ort war dabei das damalige Bergbaustädtchen Goldkronach, heute die deutsche Alexander-von-Humboldt-Stadt schlechthin. Nachdem die zentrale preußische Verwaltung das Gebiet der bis dahin selbständigen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth übernommen hatte, war der Goldkronacher Bergbau aufgrund stark zurückgegangener Erträge fast zum Erliegen gekommen. Die Berliner Verwaltung entsandte deshalb den damals erst 23-jährigen Alexander von Humboldt nach Goldkronach, um zu prüfen, in welchem Zustand sich Stadt und Bergwerke befanden. Er erstattete Bericht an das zuständige Ministerium und blieb in der Folge als Oberbergmeister hier, um den Bergbau unter Anwendung neuer Technik wiederzubeleben. Es war ihm durchaus gelungen, den Bergbau, neben der Landwirtschaft damals die Haupteinnahmequelle in der Region, zu einer neuen, zugegeben aber auch vorerst letzten Blüte zu führen, denn so richtig profitabel waren die hiesigen Bergwerke nie. Alexander von Humboldt hatte zwar vorübergehend für Schwung gesorgt, doch wenige Jahrzehnte später ging eine Grube nach der anderen ein. Aufgrund der letztlich doch relativ geringen Vorkommen und der weitaus größeren, vielleicht auch billigeren Produktion andernorts mussten die Bergwerke schließen. Vor allem die Gruben in England, in Polen und in Amerika hatten den Bergwerken in Franken den Rang abgelaufen. Musste nicht die Porzellanindustrie hierzulande viel viel später ein ähnliches Schicksal erleiden? Alle Genialität seiner Persönlichkeit war bereits während seiner fränkischen Zeit vorhanden, sind sich die Experten sicher. Alle seine späteren wissenschaftlichen Arbeiten haben hier ihren Anfang genommen, alle seine Erkenntnisse gehen auf die Zeit in Franken zurück. Diese Jahre sollen die prägendsten gewesen sein. Hier hatte er zum Beispiel das Potenzial des Goldes erkannt, das ihn in späteren Jahren als Goldbergbauexperte bis nach Russland führte. Auch ein Aufsatz aus den 1830er Jahren über das durchaus auch heute noch aktuelle Thema der „Schwankungen der Goldproduktion“ ist bekannt. Daraus wird auch ersichtlich, dass der internationale Handel schon für Humboldt ein wichtiges Thema war. Alexander von Humboldts Aktivitäten beschränkten sich allerdings nicht auf organisatorische und technische Neuerungen im Prozess der Edelmetallförderung. Humboldts Name ist in Goldkronach, wie im gesamten Fichtelgebirge, mit Verbesserungen für die Bergleute und ihre Angehörigen verbunden. Dazu gehörte das Büchsengeld für Witwen verunglückter Bergmänner ebenso wie deutlich sicherere und gesundheitsverträglichere Arbeitsbedingungen in den Gruben und Stollen. Die Erfindung eines Atemgerätes zur Rettung verunglückter Bergleute sowie einer Sicherheitslampe zeigten schon damals, dass sein Entdeckergeist grenzenlos gewesen sein muss. „In Goldkronach besonders bin ich glücklicher, als ich je wagen durfte zu glauben“, ist als Zitat aus dieser Zeit überliefert. 1796 trat Humboldt aus dem Staatsdienst aus. In seiner Heimatstadt Berlin gibt es kaum noch einen authentischen Ort, der an Alexander von Humboldt erinnert, In Oberfranken reihen sich die noch vorhandenen Wirkungsstätten des Universalgelehrten dagegen wie Perlen an einer Schnur. In Goldkronach erinnern heute unter anderem das 2004 im ehemaligen Amtsgebäude der Staatsforstverwaltung eröffnete Goldbergbaumuseum, die beiden Besucherbergwerke „Mittlerer Name Gottes“ und „Schmutzlerschacht“, eine Tafel an dem nach ihm benannten Gasthofs, wo einst das Wohnhaus stand, oder auch Schloss Goldkronach als ehemaligen Amtssitz der Markgräflichen Verwaltung an die große Persönlichkeit und deren Wirken. In diesem Jahr wird der Humboldt-Erlebnis-Park unterhalb des Schlosses als neue Attraktion dazukommen. In Arzberg gibt es sogar noch seine Wohnstätte, den heutigen Gasthof Bergbräu. Die Original Bodenbretter, über die schon Humboldt gelaufen ist, können dort in der kleinen Gedenkstätte besichtigt werden. Auch die Überbleibsel des nahegelegenen Bergwerks „Kleiner Johannes“ mit dem heutigen Infozentrum für Bergbau und Geologie erinnern an die reiche Bergbauvergangenheit des Städtchens. Vor seiner fränkischen Zeit war Alexander von Humboldt 1791 und 1792 der wohl prominenteste Student der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Sachsen. Davor hatte er unter anderem bereits Kameralistik in Frankfurt an der Oder und Technologie in Berlin studiert und die Handelsakademie Hamburg besucht. Was danach kam ist Geschichte: Alexander von Humboldt wurde unter anderem mit seiner Forschungsreise durch Südamerika in den Jahren 1799 bis 1804 quer durch die heutigen Staaten Venezuela, Kuba, Kolumbien. Ecuador und Mexiko unsterblich. Hier hatte er zusammen mit dem Botaniker Aime Bonpland unermüdlich Daten und Proben zusammengetragen, schließlich mehr als 12000 Pflanzen beschrieben und 42 Kisten mit Pflanzen, Muscheln, Steinen und Insekten nach Europa gebracht. Daneben erforschte er Kultur und Sprache der Ureinwohner, protestierte gegen die Unterdrückung der Indios und machte sogar vor dem damaligen amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson gegen die Sklaverei mobil. Nach seiner Rückkehr lebte er zunächst zwei Jahrzehnte lang in Paris und wertete seine Südamerikareise aus. Auf das Jahr 1829 ist eine weitere große Expedition datiert, diesmal nach Russland. Seinen Lebensabend verbrachte er am preußischen Hof in Berlin, wo er hochbetagt am 6. Mai 1859 verstarb. Man hat ihm Denkmäler erreichtet, viele Gedenktafeln erinnern an sein Wirken. Ein sichtbares Zeichen in Goldkronach ist beispielsweise die Bronzebüste vor dem Schloss, die der Forchheimer Künstler Hans Dressel geschaffen hatte. Aber auch im New Yorker Central Park oder auf dem Campus der Universität von Havanna erinnern Büsten an Alexander von Humboldt. Straßen und Plätze sind nach ihm benannt, viele Länder der Erde haben Sonderbriefmarken oder Gedenkmünzen ihm zu Ehren herausgebracht. 2017 wurde sogar ein ICE nach Alexander von Humboldt benannt. Nur die Bayreuther Universität konnte mit ihm nicht so recht etwas anfangen. Verbürgt ist, dass es in den 1980er Jahren eine Diskussion darüber gegeben hat, die Hochschule in Alexander-von-Humboldt-Universität umzubenennen. Der Senat hatte das damals mehrheitlich abgelehnt, die Gründe dafür lassen sich heute nicht mehr so richtig nachvollziehen. Viel wichtiger ist aber, dass zahlreiche seiner Gedanken damals wie heute aktuell sind. Sein großes persönliches Engagement für die Allgemeinheit beispielsweise, sein Einsatz für Bildung und Ausbildung, das Erschließen öffentlichen und privaten Kapitals für dringend notwendige Investitionen sowie die konkrete Umsetzung von Innovationen in Forschung und Entwicklung. Kaum zu glauben, aber auch der Klimawandel war Alexander von Humboldt nicht fremd. Er hielt schon damals fest, dass das Abholzen von Wäldern dramatische Folgen für die Umwelt und das Klima hat. Alexander von Humboldt wies darauf hin, als während seines Aufenthalts im Fichtelgebirge immer wieder große Waldflächen gerodet wurden, weil das Holz als Energielieferant benötigt wurde. Die eigentliche Aktualität Alexander von Humboldts liegt aber darin, dass Humboldt als erster eine Art Globalisierungstheorie entwickelt hatte. Dazu gehört die Vernetzung sämtlicher Disziplinen von der Anatomie bis zur Zoologie, von Botanik und Bergbau genauso wie Geographie, Geologie oder Geschichte. Nur durch die Vernetzung sämtlicher Wissenschaften ist die wachsende Komplexität zu bewältigen, damals wie heute.Goldkronach, Goldbergbau, Goldsaibling: Ein Fisch zu Ehren von Alexander von Humboldt / Palette der kulinarischen Humboldt-Kreationen erweitert

„Gold, das passt“, sind sich die Verantwortlichen vom namensgebenden Alexander-vom-Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach einig. War Alexander von Humboldt doch von 1792 bis 1795 im Dreieck zwischen Arzberg, Bad Steben und Bayreuth damit beschäftigt, den damals darniederliegenden Bergbau und speziell den Goldbergbau, auf Vordermann zu bringen. Zentrum seines Wirkens war dabei das Städtchen Goldkronach, heute Zentrum des Humboldt-Gedenkens in der Region. „Mit dem Goldsaibling wird die breite Palette unserer kulinarischen Humboldt-Kreationen wunderbar erweitert“, sagt der Vorsitzende des Humboldt-Kulturforums, der frühere Finanzstaatsseketär und langjährige Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk. So gibt es mit dem Humboldt-Trunk bereits ein dunkles Exportbier von der Brauerei Hütten aus Warmensteinach, mit dem Humboldt-Laabla und dem Humboldt-Laib Bötchen und Brot von der Goldkronacher Bäckerei Karl-Heinz Beck und mit den Humboldt-Seufzerla eine Rauchwurst von der Bayreuther Metzgerei Parzen. Die Ursprungsgene des Goldsaibling stammen vom Bachsaibling,der vor rund 150 Jahren über den großen Teich zu uns gekommen ist, erläutert der Teichwirt Karl-Heinz Herzing aus Büchenbach. In kalten Quellbächen und Teichen fühle sich der Bachsaibling wohl und werde auch dort zur weiteren Arterhaltung gezüchtet. Beim Ablaichen der Fische sei die Anzahl der befruchteten Eier, die die Gene eines Goldsaibling haben, sehr gering. Es könne vorkommen, dass man bei 100.000 Eiern nur zwei bis drei Eier findet, die befruchtet sind um einen Goldsaibling zu bekommen. „Somit ist es sehr mühsam und zeitaufwendig, den Goldsaibling vom Ei bis zum Speisefisch zu züchten“, so Herzing. Der Humboldt-Goldsaibling besitze eine sehr edle und feine goldgelbe Farbe, wachse wesentlich langsamer als der Bachsaibling, sei aber vom Geschmack her viel feiner und zarter. Angeboten werden die Humboldt-Saiblinge exklusiv im Landgasthof Schwarzes Roß im Bad Bernecker Ortsteil Goldmühl. Der Ort ist insofern historisch, als dass Alexander von Humboldt am Lindenplatz in Goldmühl in unmittelbarer Nähe zum Schwarzen Roß Quartier bezogen hatte. Bis Ende September wartet der Chef, Jens Wolfrum dort mit besondere Saibling-Kreationen auf. „Der Humboldt-Saibling wird als Ganzer rein in der Pfanne in schäumender Butter gebraten, um die schöne goldgelbe Farbe zu erhalten“, erläutert Wolfrum. Dazu gibt es Blattspinat und fränkische Kartoffeln. Wolfrum: „Der Humboldt-Goldsaibling soll wirklich etwas Besonderes sein“. Bild: Sie präsentierte die ersten Humboldt-Goldsaiblinge (von links): der Büchenbacher Teichwirt Karl-Heinz Herzing, der Wirt des Landgasthofes Schwarzes Roß in Goldmühl und der Vorsitzende des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Hartmut Koschyk. (Foto: Max Döres) Humboldts Beitrag zum Fortgang der Menschheit / Der prominente Historiker Adrian Roßner eröffnete mit einem Vortrag die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Universalgenies

Adrian Roßner, der vielen Zuschauern durch seine Reihe „Adrians G´schichtla“ im Bayerischen Fernsehen bekannt wurde, hatte in Goldkronach mit seiner Sicht auf Alexander von Humboldt die Festwoche zum 250. Geburtstag des Universalgenies eröffnet. In wenigen Tagen, am 14. September, wird Humboldt von Goldkronach, Deutschland und der ganzen Welt gefeiert“, sagte der Vorsitzende des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Hartmut Koschyk. Roßners Vortrag war dabei eine Gemeinschaftsveranstaltung des Kulturforums zusammen mit dem Historischen Verein für Oberfranken und der Stadt Goldkronach. In seiner unnachahmlichen Art schaffte es Adrian Roßner, die Zuhörer im vollbesetzten Saal des Humboldt-Gasthofes zwei Stunden lang für Alexander von Humboldt zu gewinnen. Er verknüpfte geschickt Leben und Wirken des großen Forschers mit witzigen Anekdoten, stellte Humboldts Leistungen immer wieder in den geschichtlichen Kontext und ging besonders auf die fränkischen Jahre des Jubilars ein. Einen wie Roßner hätte man sich als Geschichtslehrer gewünscht, einen der statt trockener Jahreszahlen auch mal einen Witz erzählt, der mit fränkischem Lokalkolorit arbeitet und auch mal die Dinge beim Namen nennt, etwa wenn er von der extremen Verschwendungssucht der Markgräfin Wilhelmine berichtet. Für Adrian Roßner war Alexander von Humboldt ein ausgewiesener Experte auf den verschiedensten Gebieten, ein aufgeklärter Wissenschaftler, der schon früh Netzwerke in seine Arbeit eingebracht hat. „Er lebte einfach dafür, nicht nur für den Bergbau, sondern für die Wissenschaft im Allgemeinen“, so Roßner. Er beschrieb Humboldt als bescheidenen Menschen, der wohl gar nicht gewusst habe, welch großes Genie er eigentlich ist. Dabei sei es ihm nie darum gegangen, reich und berühmt zu werden. Vielmehr habe für ihm im Mittelpunkt gestanden, einen Beitrag zum Fortgang der Menschheit zu leisten.

Zwei Dinge stellte er dabei besonders heraus: Humboldts Entdeckung des Magnetbergs bei Zell sowie Humboldts Verdienste um die Reaktivierung des Kreidebergwerks „Hülffe Gottes“ an der Saalequelle am Waldstein. Alexander von Humboldt hatte den natürlichen Magnetismus des knapp 700 Meter hohen Haidbergs bei Zell entdeckt und der Erhebung den Namen Magnetberg gegeben. Tatsächlich ist der dort vorkommende Magnetismus aufgrund des Serpentinit-Gesteins bis heute nachweisbar. In einem Brief bezeichnete Humboldt den Berg als „die größte Entdeckung meines Lebens“. Der Haidberg war für ihn so bedeutend, dass er sogar Eingang in sein großes Monumentalwerk „Kosmos“ fand. Um das einstige Kreidebergwerg „Hülffe Gottes“ im Münchberger Stadtwald hatte sich schließlich nicht nur Humboldt, sondern auch Adrian Roßner große Verdienste erworben. Hatte Humboldt einst dazu beigetragen, das Bergwerk zumindest für einige Jahre wieder in Betrieb zu nehmen, war es Adrian Roßner zusammen mit Mitstreitern, der nach rund 200 Jahren den alten Stollen nach den Aufzeichnungen Humboldts wieder entdeckte und Einblicke in den noch erhaltenen knapp 60 Meter langen Schacht ermöglichte. „Das kann man durchaus als kleine Sensation bezeichnen“, so Roßner. Ob das vergessene Bergwerk an der Quelle der Saale jemals wieder öffentlich zugänglich wird, steht derzeit allerdings in den Sternen. Bild

oben: Adrian Roßner bei seinem Vortrag im Saal des Gasthofs

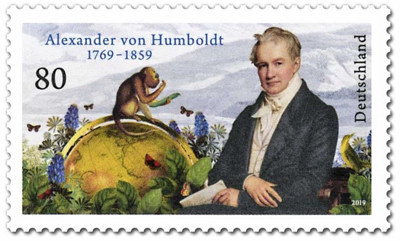

"Alexander von Humboldt" in Goldkrtonach. Humboldt für 70 Cent / Sonderbriefmarke und Gedenkmünze erscheinen am 5. September

Mit Erfolg: Zum erlauchten Kreis der Jubilare wie etwa der Pianistin und Komponistin Clara Schumann (200. Geburtstag), der Dichterin Else Lasker-Schüler (150. Geburtstag) oder des Schriftstellers Theodor Fontane (200. Geburtstag) gehört auch Alexander von Humboldt. 52 Briefmarken umfasst der Jahrgang voraussichtlich. Anspruchsvolle Serien gehören dazu, wie etwa Panoramen (Rothenburg ob der Tauber), Leuchttürme (Campen) oder Design (Bauhaus), Marken für den Sport und für die Wohlfahrtspflege oder auch Reminiszenzen an bedeutende Ereignisse wie die Mondlandung vor 50, die Gründung der Volkshochschulen vor 100 oder die Gründung des Deutschen Alpenvereins vor 150 Jahren. Und eben der 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt, für den die Deutsche Post eine der besonders stark verbreiteten 70-Cent-Marken vorgesehen hat. Unauslöschlich sei der Name Alexander von Humboldts in das Ehrenbuch großer Menschen und Gelehrter eingeschrieben, hieß es in dem Vorschlag des Kulturforums. Sein ganzes Leben habe Alexander von Humboldt uneigennützig in den Dienst von Wissenschaft und Forschung gestellt. Viele seiner Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften und begleiteten uns noch heute. „Alexander von Humboldt war ein deutscher Naturforscher mit weit über Europa hinausreichendem Wirkungsfeld“, so Petra Meßbacher und Hartmut Koschyk in ihrem Schreiben. In seinem über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahrzehnten entstandenen Gesamtwerk habe Alexander von Humboldt einen „neuen Wissens- und Reflexionsstand des Wissens von der Welt“ geschaffen und sei zum Mitbegründer der Geografie als empirischer Wissenschaft geworden. Das Kulturforum wies auch darauf hin, dass 2019 die Eröffnung des Humboldt-Forums im Berliner Schloss ansteht. Mit diesem einzigartigen Schatzhaus der Kulturen werde erfahrbar gemacht, wofür der Name ‚Humboldt‘ steht: für die Tradition der Aufklärung, die Idee der selbstbewussten, weltoffenen Annäherung der Völker, das Ideal eines friedlichen Dialogs. Diese Neugier auf das Andere, das Fremde, das Neuartige soll im Humboldt-Forum Gestalt annehmen. Neuartige Kultur- und Kunsterfahrungen sollen den Blick schärfen für unterschiedliche, gleichberechtigte Weltkulturen; sie sollen einladen zu Diskussionen über Europa und die Welt und über die großen Themen menschlicher Existenz, die uns über alle kulturelle Grenzen hinweg verbinden. Neben der Briefmarke wird ebenfalls am 5. September 2019 eine offizielle Gedenkmünze anlässlich des 250. Geburtstages von Alexander von Humboldt im Jahr 2019 herausgegeben. Während für die Herausgabe der Gedenkmünzen ebenfalls das Bundesfinanzministerium, diesmal in Abstimmung mit der Deutschen Bundesbank zuständig ist, liegt das Vorschlagsrecht für die Motive der Münzen traditionell bei der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur- und Medien. Petra Meßbacher und Hartmut Koschyk hatten sich deshalb auch an Beauftragte der Bundesregierung für Kultur- und Medien, Staatsministerin Monika Grütters gewandt. Ebenfalls mit Erfolg: Die Münze soll aus Sterlingsilber bestehen. Sie wird 18 Gramm schwer sein, einen Durchmesser von 32,5 Millimeter haben und in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt. Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert von 20 Euro in den Verkehr gebracht. Der Entwurf stammt von dem Künstler Carsten Theumer, aus Salzatal / Höhnstedt.Vom Dschungel ins Hochgebirge auf wenigen Quadratmetern / Neue Attraktion für Naturfreunde, Schulklassen und Touristen: Ein Park für Alexander von Humboldt

Sein Wirken beinhaltet viele Überraschungen. Welcher Hobbygärtner hätte beispielsweise gewusst, dass etwa die Dahlie oder die Tagetes (Studentenblume) erst durch Alexander von Humboldt nach Europa gekommen sind? Neben der Botanik beschäftigte er sich insbesondere bei seinen mehrjährigen Forschungsreisen unter anderem nach Lateinamerika, in die USA, nach Russland und Zentralasien aber auch mit der Geologie, Geomorphologie (Landformenkunde) und der Mineralogie. Standort des neuen Museumsparks ist das weitläufige Gelände unterhalb des Schlosses, als ehemaliger Amtssitz der Markgräflichen Verwaltung eine ehemalige Wirkungsstätte von Alexander von Humboldt. Ausgangspunkt für das ehrgeizige Vorhaben war ein landschaftsarchitektonischen Erschließungs- und Raumkonzept. Das haben die beiden engagierten Landschaftsarchitekturstudentinnen Cornelia Geske und Juhye Joo von der Technischen Universität Berlin erarbeitet. Es war gleichzeitig die Bachelorarbeit der beiden Studentinnen im Studiengang Landschaftsarchitektur und –planung. Der Park bildet nicht nur das Leben von Alexander von Humboldt in Franken, Deutschland und der Welt an Infostationen mit Stelen, Kästen und Tafeln chronologisch ab, sondern geht vor allem auch auf die Naturräume ein, die sein Forschen bestimmt haben. So werden die durch ihm beschriebenen Pflanzen und Gesteine soweit klimatisch möglich entlang eines befestigten Rundweges präsentiert, der durch verschiedene Landschaftstypen führt. Auch der geologische Reichtum der Region wird eine Rolle spielen. Anhand einer Gabionenwand wird etwa die Fränkische Linie erläutert, eine absolute geologische Besonderheit, die mitten durch Goldkronach, ja sogar mitten durch den Keller des Schlosses führt. Der Museumspark wird geteilt in einen Südamerika-Bereich mit Dschungel, Grasland und Hochgebirge, sowie einen Europa-Bereich. Vor allem was die Vegetation angeht, haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen. So wurde der heimische Teil des Parks mit einer Obstbaumallee und Staudenpflanzungen aufgewertet, im Südamerika-Bereich erfolgten zahlreiche Gehölzpflanzungen. Alle bereits vorhandenen Bestandsbäume und –sträucher wurden erhalten, ebenso die beiden Stillgewässer im südwestlichen Bereich, die kurzerhand in das Konzept integriert wurden. Der Museumspark ist vor allem auch als niederschwelliges Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche, Studenten und Familien gedacht. Er soll durch eine aktive Beteiligung zur Förderung und Vertiefung des Umweltbewusstseins und -verhaltens und dem richtigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen beitragen. Gleichzeitig soll er geschichtliches Identitätsbewusstsein vermitteln. Angesprochen sind nicht zuletzt auch Erholungssuchende. Für sie soll der Ort der kulturellen, wissenschaftlichen und heimatkundlichen Information dienen, um das Bewusstsein zur Natur in seiner ursprünglichen Schönheit und einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt zu fördern Geplant sind unter anderem umweltpädagogische Maßnahmen („Grünes Klassenzimmer“) in Zusammenarbeit mit Schulen und Lehrern. Dazu soll auch eine professionelle Lehrerhandreichung erarbeitet werden. Für Erwachsene wird es geologische Führungen zu vulkanischen Gesteinen und Mineralien geben. Deshalb soll der Museumspark künftig auch in die Arbeit des Geoparks Bayern- Böhmen eingebunden werden. Bereits seit 2011 ist das Schloss Goldkronach einer von fünfzehn Geopunkten. Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert, ein weiterer Geldgeber ist die Oberfrankenstiftung. Die Stadt selbst ist ebenfalls beteiligt. Bürgermeister Holger Bär stand dem Projekt von Anfang positiv gegenüber. Auch der Stadtrat war von der Idee angetan, da der Museumspark eine weitere Attraktion für Goldkronach bedeutet. Zur Unterstützung des Humboldt-Museumspark konnte das Alexander-von-Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkronach eine Reihe von namhaften Wissenschaftlern und Experten gewinnen, die das Projekt fachlich und wissenschaftlich betreuen. Dem wissenschaftlichen Beirat gehören von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Humboldt-Experten Tobias Kraft, Ulrich Päßler und Ingo Schwarz an. Weiterhin der Leiter des Instituts für Fränkische Landesgeschichte Martin Ott, die Direktorin des Botanischen Museums Berlin-Dahlem, Patricia Rahemipour, Gregor Aas vom Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth, Andreas Peterek vom Geopark Bayern-Böhmen und vom Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (ILAUP) der TU Berlin Cordula Loidl-Reisch zusammen mit den beiden Studentinnen Jihye Joo und Cornelia Geske.Die Humboldt-Region als attraktiver Kultur-, Wissenschafts- und Genussstandort / Zehn Jahre Alexander von Humboldt Kulturforum Schloss Goldkronach

Motor des Kulturforums und damit auch der Wiederentdeckung Alexander von Humboldts in der Region ist der langjährige Bayreuther Bundestagsabgeordnete und frühere Parlamentarische Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk. Das Wirken Alexander von Humboldts sei auch heute noch von größtem Interesse und habe nichts an seiner Aktualität verloren, sagt Koschyk. Er macht sich seit Jahren dafür stark, dass neben den großen Komponisten Richard Wagner und Franz Liszt sowie der kunstsinnigen Bayreuther Markgräfin Wilhelmine auch Alexander von Humboldt als vierte herausragende Persönlichkeit der Geistesgeschichte im Bayreuther Land wahrgenommen wird. Dazu trägt auch eine Plakatausstellung im Schloss von Goldkronach bei. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, das Fichtelgebirge und die Region Bayreuth als innovativen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort sowie als Kultur- und Genussregion für alle Sinne zu präsentieren“, heißt es von den Verantwortlichen. Höhepunkt im Jahreslauf des Kulturforums ist der Humboldt-Tag immer so um den 14. September herum, mit dem das Kulturforum den Geburtstag des Universalgenies feiert. Prominente Redner machen sich dabei Gedanken zu Leben und Werk Alexander von Humboldts. Bisherige Gäste waren unter anderem die damaligen Bundesminister Karl Theodor zu Guttenberg und Hans-Peter Friedrich, die Staatsminister Melanie Huml oder Joachim Hermann, die damalige Thüringer Landtagspräsidentin Dagmar Schipanski, Persönlichkeiten aus der Region wie Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz oder Humboldt-Experten aus der Wissenschaft wie Professor Ottmar Ette von der Universität Potsdam und Professor Dr. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ein weiterer Höhepunkt ist die „Kosmos-Vorlesung“. Alexander von Humboldt selbst hatte 1826 in der Berliner Singakademie so genannte „Kosmos-Vorlesungen“ gegeben. Sie galten damals als kultureller Höhepunkt in Berlin. Aus diesen Vorlesungen heraus ist das fünfbändige Werk „Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung“ entstanden. Alexander von Humboldt hatte darin erstmals den Versuch unternommen, dem Leser eine Gesamtschau seiner wissenschaftlichen Welterforschung zu vermitteln. Redner sind in der Regel aktuelle Humboldt-Forschungspreisträger, die aus ihren Fachgebieten berichten. Bisherige Gäste waren unter anderem Vladimir Tsukruk vom Giorgia Institute of Technology Atlanta/USA, Sarah Stroumsa, Professorin an der Universität von Jerusalem, Oliver Renaud von der Ecole des Huates Etudes en Sciences Sociales in Paris, Vladimir Salac aus Prag, die weltweit führende Malaria-Forscherin Francine Ntoumi oder der aus den USA stammende Germanistik-Professor Dan Wilson. Auch musikalisch und künstlerisch hat das Kulturforum bereits Akzente gesetzt. Der Geheimtipp im Reigen der Veranstaltungen sind die alljährlichen Konzerte des Festivals Junger Künstler Bayreuth im Barockgarten von Schloss Goldkronach oder in der Evangelischen Stadtkirche. Ausführende waren bisher unter anderem so klangvolle Ensembles wie das Turkmenische Kammerorchester, der Kammerchor der Ionischen Universität Korfu oder der Tuma-Chor der Technischen Universität Lissabon. Auch der weltberühmte Schweizer Dirigent Karl Anton Rickenbacher (1940 – 2014) leitete im Rahmen eines Open-Air-Konzertes im Barockgarten von Schloss Goldkronach bereits ein Bläserensemble des Festivals. Neben zahlreichen weiteren Konzerten mit prominenten Solisten im Gewölbesaal des Schlosses und den Goldkronacher Kirchen gab es eine Uraufführung des Werkes „Traum eines Forschers“, einer fünfteiligen Komposition für Klavier, Viola und Harfe des Bayreuther Musikers Peter Cervenec. Das Werk ist Alexander von Humboldt gewidmet und beschreibt seinen unermüdlichen Forscherdrang. Musikalisch näherte sich auch das Bläserensemble „Athalia“ unter der Leitung des früheren Pegnitzer Kirchenmusikdirektors Roland Weiss mit Bearbeitungen von Felix-Mendelssohn Bartholdy und von Giacomo Meyerbeer dem Universalgeie an. Beide Komponisten waren nicht nur Zeitgenossen und Freunde Alexander von Humboldts, er hatte sich auch maßgeblich für sie eingesetzt, beispielsweise wenn es darum ging, führende Positionen im Berliner Musikleben einzunehmen. Bisheriger musikalischer Höhepunkt war die Aufführung der „Humboldt-Kantate“, einer echten kompositorischen Rarität von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Goldkronacher Stadtkirche. Von dem 1828 uraufgeführten Werk sind weltweit nur ganz wenige Aufführungen verzeichnet. Erst seit 2009, dem 200. Geburtstag Mendelssohns, findet das Oratorium allmählich wieder Eingang in das allgemeine Konzertrepertoire. In Goldkronach hatte der St. Thomas-Chor Trockau das rund 30 Minuten dauernde Werk mit Gesangssolisten unter der Leitung von Ottmar Schmitt einstudiert. Neben der Musik spielt auch das Theater eine große Rolle. 2013 gab es das Theaterstück „Der Anfang einer langen Reise“, ein Zwei-Personen-Stück, in dem die spanische Theatergruppe Jasteatro unter der Leitung von Antonia Jaster den einwöchigen Aufenthalt Alexander von Humboldts auf Teneriffa im Jahr 1799 aufleben lässt. Zum absoluten Renner hat sich mittlerweile das vom Kulturforum angestoßene Theaterstück „Alexander von Humboldt trifft Jean Paul“ entwickelt. Dabei geht es um eine fiktive Begegnung der beiden Persönlichkeiten, die sich die Bayreuther Kulturschaffenden Karla Fohrbeck und Frank Piontek ausgedacht hatten und die von der Regisseurin Marieluise Müller gekonnt in Szene gesetzt wurde. Die vier Szenen wurden bereits mehrfach mit großem Erfolg in Goldkronach, Bayreuth und auch in Berlin gezeigt. Dazu kommen alljährliche geistige Impulse, Lesungen, Symposien („220 Jahre Alexander von Humboldt in Franken“), ein kleiner Weihnachtsmarkt sowie die regelmäßigen Besuche von Humboldt-Stipendiaten auf Schloss Goldkronach. Zünftig geht es seit einigen Jahren beim Genussfest zu. Unter dem Motto „Natur – Genuss – pur“ präsentieren zahlreiche Anbieter heimischer Spezialitäten ihre schmackhaften Produkte einem breiten Publikum. Ziel ist es, die Hersteller regionalen Spezialitäten noch besser bekannt zu machen. Zu Ehren von Alexander von Humboldt gibt es mittlerweile auch einige Kreationen, die sich die Hersteller eigens für das Genussfest ausgedacht haben, darunter einen „Humboldt-Trunk“ der Brauerei Hütten aus Warmensteinach sowie „Humboldt-Laabla“ und „Humboldt-Seufzerla“. Bild: Schloss Golödkronach, Sitz des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums Eindrucksvolle Bilder von einer DEFA-Legende / Bayreuther Kulturgespräch: In Vergessenheit geratener Humboldt-Film wiederentdeckt

Der Spielfilm ist eine echte Entdeckung. Obwohl es ein überaus authentischer Humboldt-Film mit dem heute berühmten Schauspieler Jan Josef Liefers in der Hauptrolle ist, geriet er in Vergessenheit. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Premiere am 7. September 1989 im Ost-Berliner Kino International stattfand, einem Zeitpunkt, in dem sich die DDR bereits im Ausnahmezustand befand, schließlich fiel nur gut acht Wochen später die Mauer. Für Alexander von Humboldt interessierte sich damals kaum jemand.

Jan Josef Liefers wäre gerne zum Kulturgespräch nach Bayreuth gekommen, war aber terminlich verhindert. Man habe aber das Gefühl, dass Jan Josef Liefers bis heute stolz auf den Film ist und sich damit durchaus identifiziert, sagte Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Kulturforums, der den berühmten Schauspieler nach Bayreuth eingeladen hatte. Dafür war mit Rainer Simon eine echte DEFA-Legende zu Gast. Dem heute 78-Jährigen aus Potsdam war zuvor ein Film über das gegenwärtige Leben in der DDR von den Zensurbehörden verboten worden, so dass er sich zu historischen Stoffen hinwenden musste und per Zufall auf Alexander von Humboldt kam.

Sehr gute Erinnerungen hat Simon auch noch an Jan Josef Liefers, der mit der „Besteigung des Chimborazo“ sein Kinodebüt gegeben hatte. „Zum Glück hab ich den genommen“, sagte Rainer Simon. Jan Josef Liefers, der damals gerade mit der Schauspielschule fertig war, habe während der dreimonatigen Dreharbeiten stets das Besondere an der Figur Alexander von Humboldts gesucht. Der Chimborazo ist ein 6267 Meter hoher Vulkan in Ecuador, der von dem damals 32-jährigen Alexander von Humboldt wenige Jahre nach seinem Wirken in Franken mit zwei Freunden unter größten Mühen bestiegen wurde und auf dem er unzählige Messungen vorgenommen sowie Gesteins- und Pflanzenproben gezogen hat. Bilder: Hartmut Koschyk vom Alexander-von-Humboldt-Kulturforum bedankte sich beim Regisseur des Spielfilms „Die Besteigung des Chimborazo“, der DEFA-Legende Rainer Simon. Feierlich flexibel und mit starker stimmlicher Präsenz / Gastspiel des 69. Festivals Junger Künstler

Die Klammern, die sich um die Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Franz Liszt, Max Reger und Cesar Franck spannten, lauteten Leichtigkeit, Transzendenz und Freude am Dasein. Musiker und Zuhörer sollten angetrieben von den Klängen gemeinsam „Auf Flügeln des Gesangs‘‘ aufsteigen und durch die Luft schweben, die von der Musik in Schwingung gebracht wird. So beschrieben die Verantwortlichen des 69. Festivals Junger Künstler die gute Idee, die hinter dem Konzert steckte. Und tatsächlich: da Stimme und Orgel „Luftinstrumente“ sind, das heißt, mit Luft angetrieben werden, ergibt sich das Wortspiel mit der Luftigkeit; sich auf der Luft treiben lassen und zum Schwingen gebracht werden.